Billy Nathan Setiawan, University of South Australia

Sejak diperkenalkan pasca kemerdekaan dalam rangka meningkatkan daya saing warga di dunia global, pendidikan bahasa Inggris di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi di bawah kurikulum yang berbeda.

Namun, sejak lama ada ketakutan bahwa pengajaran bahasa Inggris – terutama dengan semangat supaya murid bisa berbahasa sebaik penutur asli (native speaker) – dapat merusak bahasa dan budaya lokal dan nasional.

Pembuat kebijakan dan praktisi kesulitan dalam menemukan pola yang pas untuk pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia.

Bagaimana pengajarannya yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut?

Paradigma native speaker sudah tidak relevan

Setelah pemerintahan Republik Indonesia didirikan pada 17 Agustus 1950, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa asing utama di Indonesia.

Ahli linguistik d Indonesia, Allan Lauder menyatakan bahwa ada dua alasan di balik keputusan tersebut: (1) bahasa Inggris dianggap aman karena tidak mempunyai kaitan dengan bangsa penjajah, yakni Belanda, dan (2) bahasa Inggris mempunyai status sebagai bahasa internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan bahasa Inggris di Indonesia sejak awal untuk berpartipasi di dunia global yang tidak terbatas pada negara-negara native speaker saja, yang mayoritasnya negara Barat.

Namun, kurikulum pendidikan bahasa Inggris di Indonesia yang disusun selama ini sepertinya belum sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

Kurikulum pendidikan bahasa Inggris di Indonesia umumnya menggunakan pendekatan metode umum atau “makro” – berkutat hanya pada grammar-translation (tata bahasa dan terjemahan), audio-lingual (bunyi dan pengejaan kata), serta communicative language teaching (komunikasi atau penggunaan bahasa dalam percakapan).

Terdapat beberapa kelemahan dari penggunaan pendekatan ini.

Pertama, secara teknis, metode pendekatan makro seperti communicative language teaching (komunikasi dan percakapan) banyak dikritik karena terlalu berpusat pada native speakers.

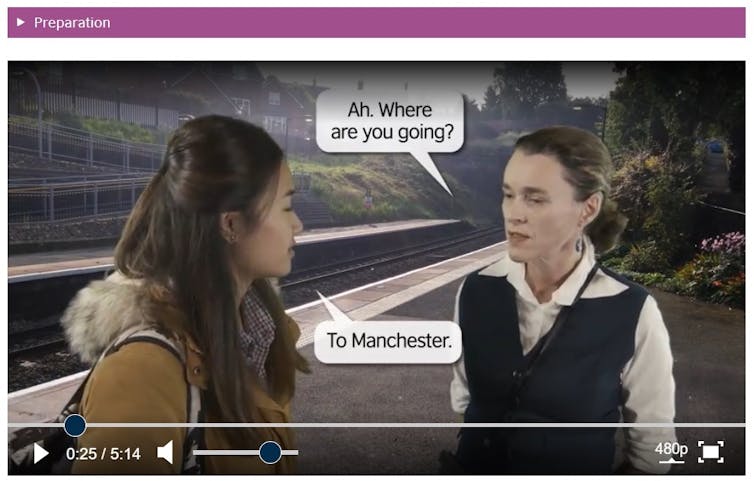

Dalam metode ini, komunikasi yang diajarkan biasanya khas untuk situasi hidup native-speaker bahasa Inggris – seperti antara orang Amerika Serikat (AS), Inggris, atau Australia.

Contohnya, murid belajar percakapan membeli tiket kereta bawah tanah di London atau memesan makanan di restoran cepat saji di New York.

Author provided

Hal ini tidak lagi relevan karena di dunia global saat ini, bahasa Inggris digunakan untuk berkomunikasi bukan hanya dengan native speaker di negara mereka saja, tetapi juga dengan orang-orang dari berbagai negara dengan latar belakang bahasa dan budaya yang beragam.

Kedua, pendekatan metode ini otomatis beranggapan bahwa semua murid yang belajar bahasa Inggris berasal dari tempat dan latar belakang yang sama.

Hal ini mengesampingkan kenyataan bahwa ruang kelas di Indonesia mengandung keragaman budaya dan bahasa lokal yang kompleks, sehingga para murid pun mempunyai kebutuhan dan tujuan belajar yang berbeda.

Paradigma native speaker seakan ‘memaksa’ murid-murid bahasa Inggris di Indonesia untuk meninggalkan identitas mereka demi berkomunikasi sebagai atau ‘menjadi’ orang lain – dalam hal ini orang Amerika, Inggris, atau Australia.

Tentunya ini semakin memperkuat ketakutan bahwa pendidikan bahasa Inggris di Indonesia dapat merusak identitas lokal dan nasional.

Padahal, sebagaimana yang diungkapkan peneliti bahasa Inggris global, Jennifer Jenkins, banyak native speakers umumnya hanya menguasai satu bahasa saja. Banyak orang di AS atau Inggris selama ini tidak cukup baik dalam beradaptasi dengan variasi Bahasa Inggris yang ada di dunia multikultural saat ini – sehingga mestinya tidak dijadikan kiblat.

Alih-alih membuat warga Indonesia berdaya saing secara global, paradigma native speaker gagal membekali murid dengan kemampuan untuk menjelajahi dunia global yang sangat dinamis dengan sistem komunikasi yang cenderung berubah.

Paradigma native speaker pun sia-sia karena dalam pembelajaran bahasa asing, murid tidak akan pernah jadi native speakers – mereka tidak dilahirkan di bahasa dan budaya para penutur asli.

Di sini, kita membutuhkan pendidikan bahasa Inggris yang tidak hanya membuat murid mampu menguasai bahasa Inggris, tapi juga mengakomodasi nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

“Orientasi interkultural” sebagai alternatif

Untuk menjawab kritik dan tantangan tersebut, menurut saya pendidikan bahasa Inggris di Indonesia dapat mengadopsi ide multikompetensi dan orientasi interkultural yang digagas oleh ahli bahasa seperti Vivian Cook, Michael Byram, dan Claire Kramsch.

Konsep ini mempunyai beberapa karakteristik yang dapat menjawab tantangan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia.

Orientasi interkultural sendiri mengakui adanya lebih dari satu bahasa (dan budaya) dalam proses pembelajaran bahasa asing.

Murid belajar di antara setidaknya dua sistem bahasa dan budaya. Saat mempelajari bahasa Inggris, murid tetap bercermin pada bahasa Indonesia, budaya Indonesia, dan pengalaman belajar mereka yang sudah ada sebelumnya – sehingga tidak kehilangan jati diri dan identitas mereka.

Untuk menerapkannya, pembuat kebijakan di level pemerintahan dapat merancang kurikulum yang fleksibel dan sensitif pada konteks ruang kelas di Indonesia.

Contoh tujuan pembelajaran dalam kurikulum tersebut bisa berbunyi “murid belajar berinteraksi dalam bahasa Inggris dengan teman sekelas dalam mengungkapkan ide tentang identitas, konsep kekeluargaan dan pertemanan, dan perayaan lokal di kampung halaman mereka sendiri dan orang lain”.

Dari cara ini, murid tidak terbatas hanya pembelajaran terkait tata bahasa, kosakata, narasi, atau kemampuan percakapan saja – namun juga kaya akan konteks lokal di luar budaya ala native speaker.

Guru atau instruktur juga punya peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran Bahasa Inggris dengan orientasi interkultural.

Dalam bukunya, Michelle Kohler, menerangkan bahwa guru dapat mengajak murid untuk memerhatikan, membandingkan, dan bercermin antara bahasa Inggris dan bahasa serta budaya mereka sendiri, melalui cerita atau pengalaman pribadi.

Jenis pertanyaan atau instruksi bisa berbentuk pertanyaan terbuka seperti “how does it relate to your…?” (“bagaimana kaitannya dengan … kamu?”) atau “can you elaborate your answer, using your personal story or experience?” (“bisakah kamu jelaskan berdasarkan cerita atau pengalaman pribadi?”)

Hasil awal studi doktoral saya (belum dipublikasikan) juga mengungkap bahwa, dengan topik atau konsep yang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid seperti keluarga dan pertemanan, murid menjadi lebih termotivasi untuk berpartipasi secara aktif di diskusi kelas. Mereka menyadari bahwa bahasa Inggris sangat relevan dengan kehidupan, bahasa, budaya, dan identitas mereka sendiri.

Orientasi interkultural, yang menggeser paradigma native speaker yang monolingual, merayakan keberagaman bahasa dan budaya.

Karakter ini lekat dengan gambaran ruang kelas dan masyarakat di Indonesia yang beragam, dan yang juga relevan untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indonesia di kompetisi global saat ini.![]()

Billy Nathan Setiawan, PhD Candidate in Applied Linguistics, University of South Australia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.